Die Mobilisierung gegen die rassistische, biologistische und sozialchauvinistische Lesung von Thilo Sarrazin läuft auf Hochtouren. Auf einer Kundgebung am 9. Mai werden ab 18 Uhr vor der Alten Oper viele verschiedene Menschen gemeinsam gegen Sarrazin und seine Thesen demonstrieren. Wer sich bis dahin noch inhaltlich fit machen will, kann zum einen die Veranstaltungsreihe des Bündnis‘ „Sarrazin absagen.“ besuchen und zum anderen einen Blick in die Bibliothek des Infoladens werfen. Hier haben wir nämlich nachgelegt und fünf Bücher zum Thema besorgt. Im folgenden werden diese kurz vorgestellt.

Der Sammelband „Rassismus in der Leistungsgesellschaft„, herausgegeben von Sebastian Friedrich, beschäftigt sich mit kritischen Analysen der rassistischen „Sarrazindebatte“. Es geht also in erster Linie nicht um Sarrazin selbst sondern um dessen Absorption durch die Gesellschaft. Das Buch erscheint in einem wissenschaftlichen Duktus mit universitärem Hintergrund. Manche Texte sind dementsprechend sehr anspruchsvoll geschrieben. Im ersten Beitrag zeichnet Friedrich die Sarrazindebatte nach und ordnet wesentliche Merkmale ein. Dabei stellt er eine Diskursverschiebung nach rechts und eine Verknüpfung des Einwanderungsdiskurses mit dem Ökonomiediskurs fest. Darauf folgen die Abschnitte „Migration und Rassismus“, „Bevölkerungs- und Biopolitik“, „Kapital und Nation“ und „Interventionen und Perspektiven“, in denen jeweils mehrere Autoren unterschiedliche Aspekte der Sarrazindebatte thematisieren. Die Bandbreite reicht dabei von Diskursanalysen bis hin zu rein theoretischen Abhandlungen. Dabei beinhalten die tiefgründigen Beiträge viele interessante Gedanken, die zur Weiterbeschäftigung mit den einzelnen Themen anregen.

Der Sammelband „Rassismus in der Leistungsgesellschaft„, herausgegeben von Sebastian Friedrich, beschäftigt sich mit kritischen Analysen der rassistischen „Sarrazindebatte“. Es geht also in erster Linie nicht um Sarrazin selbst sondern um dessen Absorption durch die Gesellschaft. Das Buch erscheint in einem wissenschaftlichen Duktus mit universitärem Hintergrund. Manche Texte sind dementsprechend sehr anspruchsvoll geschrieben. Im ersten Beitrag zeichnet Friedrich die Sarrazindebatte nach und ordnet wesentliche Merkmale ein. Dabei stellt er eine Diskursverschiebung nach rechts und eine Verknüpfung des Einwanderungsdiskurses mit dem Ökonomiediskurs fest. Darauf folgen die Abschnitte „Migration und Rassismus“, „Bevölkerungs- und Biopolitik“, „Kapital und Nation“ und „Interventionen und Perspektiven“, in denen jeweils mehrere Autoren unterschiedliche Aspekte der Sarrazindebatte thematisieren. Die Bandbreite reicht dabei von Diskursanalysen bis hin zu rein theoretischen Abhandlungen. Dabei beinhalten die tiefgründigen Beiträge viele interessante Gedanken, die zur Weiterbeschäftigung mit den einzelnen Themen anregen.

Das letzte Kapitel „Interventionen und Perspektiven“ fällt im Vergleich zu den anderen Kapiteln leider ziemlich kurz aus. Die Intention des Buches, sich theoretisch mit der „Sarrazindebatte“ auseinanderzusetzen, ist dafür um so eindrucksvoller gelungen.

In „Sarrazin und der Extremismus der Mitte“ lenkt Klaus Ahlheim den Blick auf die in der Gesellschaft fest verankerten fremdenfeindlichen und antisemitischen Einstellungen. Demnach hat Sarrazin diesen Ressentiments eine seriöse Stimme gegeben, das „Problem [aber] ist ein weit verbreiteter Ethnozentrismus in der Mitte der Gesellschaft“. Hinzu kommt eine neue Lust, auf Deutschland stolz zu sein, die oft verbunden ist mit der „Ablehnung des Fremden und Anderen“. Ahlheim untermauert seine Aussagen mit zahlreichen eigenen und herangezogenen empirischen Untersuchungen, ohne jedoch einer blinden Zahlenglauberei zu verfallen. In einem eigenen Text warnt er vor „positivistischer Empiriegläubigkeit“ und zeigt, wie politische Vorentscheidungen der Forscher das empirische Instrumentarium selbst bestimmen. In weiteren Texten werden Migration, Schlussstrichmentalität und Fremdenfeindliche Einstellungen thematisiert. Die letzten beiden Beiträge beschäftigen sich mit Fragen der pädagogischen Interventionsmöglichkeit und einer Warnung vor akzeptierender Jugendarbeit, die rechte Einstellungen nicht bekämpfen sondern integrieren möchte.

In „Sarrazin und der Extremismus der Mitte“ lenkt Klaus Ahlheim den Blick auf die in der Gesellschaft fest verankerten fremdenfeindlichen und antisemitischen Einstellungen. Demnach hat Sarrazin diesen Ressentiments eine seriöse Stimme gegeben, das „Problem [aber] ist ein weit verbreiteter Ethnozentrismus in der Mitte der Gesellschaft“. Hinzu kommt eine neue Lust, auf Deutschland stolz zu sein, die oft verbunden ist mit der „Ablehnung des Fremden und Anderen“. Ahlheim untermauert seine Aussagen mit zahlreichen eigenen und herangezogenen empirischen Untersuchungen, ohne jedoch einer blinden Zahlenglauberei zu verfallen. In einem eigenen Text warnt er vor „positivistischer Empiriegläubigkeit“ und zeigt, wie politische Vorentscheidungen der Forscher das empirische Instrumentarium selbst bestimmen. In weiteren Texten werden Migration, Schlussstrichmentalität und Fremdenfeindliche Einstellungen thematisiert. Die letzten beiden Beiträge beschäftigen sich mit Fragen der pädagogischen Interventionsmöglichkeit und einer Warnung vor akzeptierender Jugendarbeit, die rechte Einstellungen nicht bekämpfen sondern integrieren möchte.

Trotz des wissenschaftlichen Hintergrundes lässt sich das Buch flüssig lesen und bietet zahlreiche Fakten, die gerade in täglichen Auseinandersetzungen mit Sarrazinbefürwortern hilfreich sein können.

Thomas Wagner und Michael Zander bilanzieren zu Beginn von „Sarrazin, die SPD und die Neue Rechte“ die Sarrazin-Debatte. Dabei gelingt es ihnen, Sarrazins Thesen besonders grundlegend zu widerlegen. Beispielsweise zeigen sie, dass in Gesellschaften mit hoher Ungleichheit erheblich mehr Menschen erkranken als in Gesellschaften mit einer niedrigeren Ungleichheit – und zwar über alle sozialen Schichten hinweg. Der These, dass es in einer Gesellschaft immer Menschen geben muss, die über andere herrschen, entgegnen sie mit historischen Beispielen von langjährig bestehenden Gesellschaften, in denen alle gemeinsam über ihre Belange entschieden. Deutlich stellen sie heraus, dass die Behauptung, Menschen wären von Natur aus unterschiedlich, der Legitimierung der gesellschaftlichen Stellung von Sarrazin und Co. dient.

Thomas Wagner und Michael Zander bilanzieren zu Beginn von „Sarrazin, die SPD und die Neue Rechte“ die Sarrazin-Debatte. Dabei gelingt es ihnen, Sarrazins Thesen besonders grundlegend zu widerlegen. Beispielsweise zeigen sie, dass in Gesellschaften mit hoher Ungleichheit erheblich mehr Menschen erkranken als in Gesellschaften mit einer niedrigeren Ungleichheit – und zwar über alle sozialen Schichten hinweg. Der These, dass es in einer Gesellschaft immer Menschen geben muss, die über andere herrschen, entgegnen sie mit historischen Beispielen von langjährig bestehenden Gesellschaften, in denen alle gemeinsam über ihre Belange entschieden. Deutlich stellen sie heraus, dass die Behauptung, Menschen wären von Natur aus unterschiedlich, der Legitimierung der gesellschaftlichen Stellung von Sarrazin und Co. dient.

Es wird gezeigt, dass Sarrazin einem rechten Klüngel innerhalb der SPD entspringt, der seit jeher versucht, den wenigen noch verbliebenen sozialen und demokratischen Inhalten der Partei den Garaus zu machen. Dabei stürzen sich Neue Rechte und rechte Postillen wie die „Junge Freiheit“ mit Freude auf die von Sarrazin postulierten Thesen. Sie feiern Sarrazin als den letzten Verteidiger der Meinungsfreiheit und nutzen den erzeugten Trubel, um sich selbst stärker gesellschaftlich zu verankern. Dass dies funktioniert zeigt der überaus große Zuspruch, den Sarrazin aus der Mittelschicht erfährt. Denn gerade mit den Krisenwahrnehmungen der letzten Jahre sind dort „eine gestiegene Islamfeindlichkeit, […] zunehmende Abwertung sozial schlechter gestellter Gruppen und eine wachsende Akzeptanz rechtspopulistischer Einstellungen“ zu vernehmen.

Volker Weiß geht in seinem Essay „Deutschlands Neue Rechte. Angriff der Elite – Von Spengler bis Sarrazin“ auf die Spurensuche nach einer „Lust an der Apokalypse“. Denn Sarrazin ist bei Weitem nicht der Erste, der den Untergang Deutschlands herannahen sieht. Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts treten immer wieder rechte Ideologen mit ähnlichen Thesen an die Öffentlichkeit. Würde man all denen Glauben schenken, hätte sich Deutschland schon mehr als einmal selbst abgeschafft. Es werden immer wieder ähnliche Symptome des Verfalls angeführt: eine irrationale Angst vor der „Masse“, Dekadenz und der Verlust der deutschen Identität. Dagegen helfe, so die rechten Theoretiker, nur eine Stärkung der Nation, die Disziplinierung der Masse, die Absonderung des „sozialen Ballasts“ und die Herausbildung einer Nationalen Elite. Besonders letzteres, die Herausbildung einer starken Elite, steht dabei eng im Zusammenhang mit einer Ideologie der Ungleichheit. Im übrigen zählen die Autoren selbst immer auch zu den von ihnen heraufbeschworenen Eliten. Volker Weiß weist nach, „dass dieses Bedürfnis nach ‚Elite‘ in direkter Tradition der republikfeindlichen Theoretiker der Weimarer Zeit steht und heute von einer ’neuen‘ Rechten befeuert wird, der an einer konservativen Revolution gelegen ist.“

Volker Weiß geht in seinem Essay „Deutschlands Neue Rechte. Angriff der Elite – Von Spengler bis Sarrazin“ auf die Spurensuche nach einer „Lust an der Apokalypse“. Denn Sarrazin ist bei Weitem nicht der Erste, der den Untergang Deutschlands herannahen sieht. Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts treten immer wieder rechte Ideologen mit ähnlichen Thesen an die Öffentlichkeit. Würde man all denen Glauben schenken, hätte sich Deutschland schon mehr als einmal selbst abgeschafft. Es werden immer wieder ähnliche Symptome des Verfalls angeführt: eine irrationale Angst vor der „Masse“, Dekadenz und der Verlust der deutschen Identität. Dagegen helfe, so die rechten Theoretiker, nur eine Stärkung der Nation, die Disziplinierung der Masse, die Absonderung des „sozialen Ballasts“ und die Herausbildung einer Nationalen Elite. Besonders letzteres, die Herausbildung einer starken Elite, steht dabei eng im Zusammenhang mit einer Ideologie der Ungleichheit. Im übrigen zählen die Autoren selbst immer auch zu den von ihnen heraufbeschworenen Eliten. Volker Weiß weist nach, „dass dieses Bedürfnis nach ‚Elite‘ in direkter Tradition der republikfeindlichen Theoretiker der Weimarer Zeit steht und heute von einer ’neuen‘ Rechten befeuert wird, der an einer konservativen Revolution gelegen ist.“

Betrachtet werden neben Oswald Spengler und Thilo Sarrazin auch Edgar Julius Jung, Ortega y Gasset, Friedrich Sieburg, Carl Schmitt, Arnold Gehlen, Botho Strauß und Peter Sloterdijk.

In „Anti-Sarrazin“ versucht sich Sascha Stanicic an einer Widerlegung der Thesen Sarrazins. Herausgegriffen und dargestellt werden Thesen, die Sarrazin in seinem Buch beschreibt oder die in der medialen Debatte zum Vorschein kamen. Anschließend wird ihnen argumentativ begegnet. Angefangen bei der Frage „Tabubruch oder Kampagne?“ über Fragestellungen von Migration und Integration, Islamfeindlichkeit, Arbeit, Bildung und Soziales, Genen, Intelligenz und Rassismus bis hin zur Frage „Kommt die Sarrazin-Partei?“ deckt das Buch das breite Spektrum regressiver Stellungnahmen im Rahmen der Sarrazindebatte ab. Im Anschluss steht der Versuch darzustellen, wie man Alternativen zu Sarrazin verwirklichen kann.

In „Anti-Sarrazin“ versucht sich Sascha Stanicic an einer Widerlegung der Thesen Sarrazins. Herausgegriffen und dargestellt werden Thesen, die Sarrazin in seinem Buch beschreibt oder die in der medialen Debatte zum Vorschein kamen. Anschließend wird ihnen argumentativ begegnet. Angefangen bei der Frage „Tabubruch oder Kampagne?“ über Fragestellungen von Migration und Integration, Islamfeindlichkeit, Arbeit, Bildung und Soziales, Genen, Intelligenz und Rassismus bis hin zur Frage „Kommt die Sarrazin-Partei?“ deckt das Buch das breite Spektrum regressiver Stellungnahmen im Rahmen der Sarrazindebatte ab. Im Anschluss steht der Versuch darzustellen, wie man Alternativen zu Sarrazin verwirklichen kann.

Gut arbeitet Stanici dabei die gesellschaftliche Stellung Sarrazins und dessen Interessen heraus. Er konstatiert einen „Klassenkampf von oben“, den Sarrazin sehr erfolgreich führt.

Demgegenüber fällt mein Urteil über das eigentliche Ziel des Buches, nämlich Argumente gegen Sarrazin zu liefern, eher schlecht aus. Die Beschäftigung mit den einzelnen Themen bleibt oberflächlich. Die Argumentationslogik ist brüchig und nicht stichhaltig. Selbst die angegebenen Quellen sind eher fragwürdig. Einen leichtverständlichen Ein- und Überblick über die rückständigen Thesen Sarrazins bietet das Buch aber allemal.

- Sebastian Friedrich (Hg.): Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische Perspektiven zu den rassistischen Normalisierungsprozessen der „Sarrazindebatte“. Edition Assemblage, 264 Seiten, in der Infoladen Bibliothek zu finden unter MR55.

- Klaus Ahlheim: Sarrazin und der Extremismus der Mitte. Empirische Analysen und pädagogische Reflexionen. Offizin Verlag, 155 Seiten, in der Infoladen Bibliothek unter MR54.

- Wagner und Zander: Sarrazin, die SPD und die Neue Rechte. Verlag Das Neue Berlin, 160 Seiten, in der Infoladen Bibliothek zu finden unter RA105.

- Volker Weiß: Deutschlands Neue Rechte. Angriff der Eliten – Von Spengler bis Sarrazin. Verlag Ferdinand Schöningh, 141 Seiten, in der Infoladen Bibliothek zu finden unter RA83.

- Sascha Stanicic: Anti-Sarrazin. Argumente gegen Rassismus, Islamfeindlichkeit und Sozialdarwinismus. Verlag PapyRossa, 166 Seiten, in der Infoladen Bibliothek zu finden unter MR53.

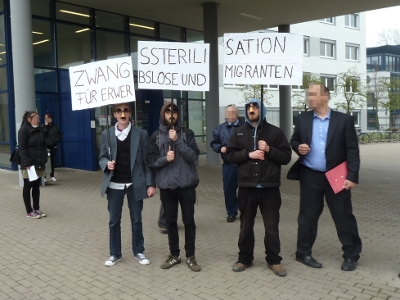

Viel Lärm mussten heute diejenigen über sich ergehen lassen, die sich Sarrazin in Erfurt anhören wollten. 18 Uhr neben der Alten Oper: 300 Menschen demonstrieren gegen die Lesung — mit zahlreichen Redebeiträgen, die vor allem immer wieder auf eines kommen: Sarrazin ist nur ein herausragendes Exempel für einen weit verbreiteten Rassismus und Sozialdarwinismus. Dagegen muss man vorgehen und — wie es auch heißt — dabei nicht vergessen, den bürgerlichen Staat und den Kaptialismus gleich mit zu kritisieren. Kurz und knackig kommt das von der Band, die zwischen den Reden spielt: „Gegen Erfurt, gegen Deutschland und gegen Rassismus.“

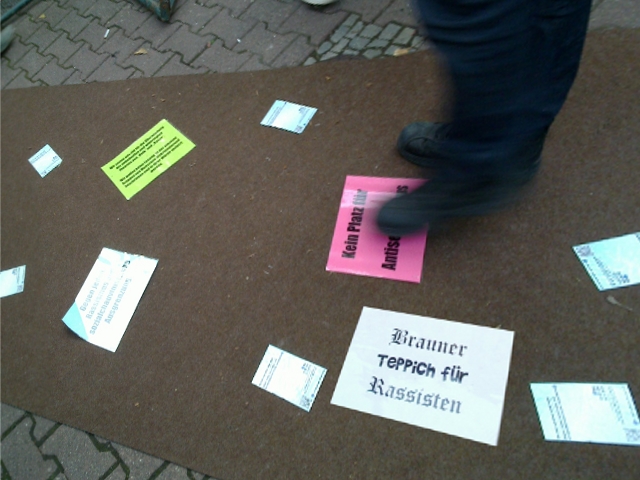

Viel Lärm mussten heute diejenigen über sich ergehen lassen, die sich Sarrazin in Erfurt anhören wollten. 18 Uhr neben der Alten Oper: 300 Menschen demonstrieren gegen die Lesung — mit zahlreichen Redebeiträgen, die vor allem immer wieder auf eines kommen: Sarrazin ist nur ein herausragendes Exempel für einen weit verbreiteten Rassismus und Sozialdarwinismus. Dagegen muss man vorgehen und — wie es auch heißt — dabei nicht vergessen, den bürgerlichen Staat und den Kaptialismus gleich mit zu kritisieren. Kurz und knackig kommt das von der Band, die zwischen den Reden spielt: „Gegen Erfurt, gegen Deutschland und gegen Rassismus.“ An der Eingangs-Schleuse für die Lesung werden Flugblätter verteilt, schon um 17 Uhr wurde für Sarazin ein „brauner Teppich für Rassisten“ ausgerollt. Über den muss schreiten, wer zu Sarrazin will, was die Leute teilweise peinlich berührt: „Wollen wir wirklich reingehen?“ Ein Grüppchen sportlicher Jungmänner in Tarnhosen sieht das anders: „Brauner Teppich? Da sind wir richtig.“ Zwei ältere distinguierte Herren ereifern sich über die Demonstrant_innen. In breitestem Thüringer Dialekt reden sie sich in Rage darüber, dass sie Gesocks wie uns finanzieren müssen. „Früher“, so heißt es durchaus zutreffend, „steckte man solche ins Lager.“ Man hört deutlich das Bedauern darüber, dass dem nicht mehr so ist. Froh sind sie, dass in Erfurt nicht so schreckliche Zustände wie in Berlin herrschen.

An der Eingangs-Schleuse für die Lesung werden Flugblätter verteilt, schon um 17 Uhr wurde für Sarazin ein „brauner Teppich für Rassisten“ ausgerollt. Über den muss schreiten, wer zu Sarrazin will, was die Leute teilweise peinlich berührt: „Wollen wir wirklich reingehen?“ Ein Grüppchen sportlicher Jungmänner in Tarnhosen sieht das anders: „Brauner Teppich? Da sind wir richtig.“ Zwei ältere distinguierte Herren ereifern sich über die Demonstrant_innen. In breitestem Thüringer Dialekt reden sie sich in Rage darüber, dass sie Gesocks wie uns finanzieren müssen. „Früher“, so heißt es durchaus zutreffend, „steckte man solche ins Lager.“ Man hört deutlich das Bedauern darüber, dass dem nicht mehr so ist. Froh sind sie, dass in Erfurt nicht so schreckliche Zustände wie in Berlin herrschen.

„Aktiv gegen Rassismus werden“ steht auf einem über 20m langen Transparent, dass anscheinend seit heute morgen an der Ecke Juri-Gararin-Ring/Löberstraße in Erfurt hängt. Die Aktion bezieht sich auf die für den 9. Mai geplante Lesung mit Sarrazin in der Alten Oper Erfurt. Die Aktivist_innen erklärten dazu:

„Aktiv gegen Rassismus werden“ steht auf einem über 20m langen Transparent, dass anscheinend seit heute morgen an der Ecke Juri-Gararin-Ring/Löberstraße in Erfurt hängt. Die Aktion bezieht sich auf die für den 9. Mai geplante Lesung mit Sarrazin in der Alten Oper Erfurt. Die Aktivist_innen erklärten dazu:

„Sarrazin, halt’s Maul“ fordert auf koreanisch, japanisch, russisch, englisch, deutsch, türkisch und französisch ein Flugblatt, dass sich gegen die Lesung mit Sarrazin am 9. Mai in Erfurt richtet.

„Sarrazin, halt’s Maul“ fordert auf koreanisch, japanisch, russisch, englisch, deutsch, türkisch und französisch ein Flugblatt, dass sich gegen die Lesung mit Sarrazin am 9. Mai in Erfurt richtet.  Der Sammelband „Rassismus in der Leistungsgesellschaft„, herausgegeben von Sebastian Friedrich, beschäftigt sich mit kritischen Analysen der rassistischen „Sarrazindebatte“. Es geht also in erster Linie nicht um Sarrazin selbst sondern um dessen Absorption durch die Gesellschaft. Das Buch erscheint in einem wissenschaftlichen Duktus mit universitärem Hintergrund. Manche Texte sind dementsprechend sehr anspruchsvoll geschrieben. Im ersten Beitrag zeichnet Friedrich die Sarrazindebatte nach und ordnet wesentliche Merkmale ein. Dabei stellt er eine Diskursverschiebung nach rechts und eine Verknüpfung des Einwanderungsdiskurses mit dem Ökonomiediskurs fest. Darauf folgen die Abschnitte „Migration und Rassismus“, „Bevölkerungs- und Biopolitik“, „Kapital und Nation“ und „Interventionen und Perspektiven“, in denen jeweils mehrere Autoren unterschiedliche Aspekte der Sarrazindebatte thematisieren. Die Bandbreite reicht dabei von Diskursanalysen bis hin zu rein theoretischen Abhandlungen. Dabei beinhalten die tiefgründigen Beiträge viele interessante Gedanken, die zur Weiterbeschäftigung mit den einzelnen Themen anregen.

Der Sammelband „Rassismus in der Leistungsgesellschaft„, herausgegeben von Sebastian Friedrich, beschäftigt sich mit kritischen Analysen der rassistischen „Sarrazindebatte“. Es geht also in erster Linie nicht um Sarrazin selbst sondern um dessen Absorption durch die Gesellschaft. Das Buch erscheint in einem wissenschaftlichen Duktus mit universitärem Hintergrund. Manche Texte sind dementsprechend sehr anspruchsvoll geschrieben. Im ersten Beitrag zeichnet Friedrich die Sarrazindebatte nach und ordnet wesentliche Merkmale ein. Dabei stellt er eine Diskursverschiebung nach rechts und eine Verknüpfung des Einwanderungsdiskurses mit dem Ökonomiediskurs fest. Darauf folgen die Abschnitte „Migration und Rassismus“, „Bevölkerungs- und Biopolitik“, „Kapital und Nation“ und „Interventionen und Perspektiven“, in denen jeweils mehrere Autoren unterschiedliche Aspekte der Sarrazindebatte thematisieren. Die Bandbreite reicht dabei von Diskursanalysen bis hin zu rein theoretischen Abhandlungen. Dabei beinhalten die tiefgründigen Beiträge viele interessante Gedanken, die zur Weiterbeschäftigung mit den einzelnen Themen anregen. In „Sarrazin und der Extremismus der Mitte“ lenkt Klaus Ahlheim den Blick auf die in der Gesellschaft fest verankerten fremdenfeindlichen und antisemitischen Einstellungen. Demnach hat Sarrazin diesen Ressentiments eine seriöse Stimme gegeben, das „Problem [aber] ist ein weit verbreiteter Ethnozentrismus in der Mitte der Gesellschaft“. Hinzu kommt eine neue Lust, auf Deutschland stolz zu sein, die oft verbunden ist mit der „Ablehnung des Fremden und Anderen“. Ahlheim untermauert seine Aussagen mit zahlreichen eigenen und herangezogenen empirischen Untersuchungen, ohne jedoch einer blinden Zahlenglauberei zu verfallen. In einem eigenen Text warnt er vor „positivistischer Empiriegläubigkeit“ und zeigt, wie politische Vorentscheidungen der Forscher das empirische Instrumentarium selbst bestimmen. In weiteren Texten werden Migration, Schlussstrichmentalität und Fremdenfeindliche Einstellungen thematisiert. Die letzten beiden Beiträge beschäftigen sich mit Fragen der pädagogischen Interventionsmöglichkeit und einer Warnung vor akzeptierender Jugendarbeit, die rechte Einstellungen nicht bekämpfen sondern integrieren möchte.

In „Sarrazin und der Extremismus der Mitte“ lenkt Klaus Ahlheim den Blick auf die in der Gesellschaft fest verankerten fremdenfeindlichen und antisemitischen Einstellungen. Demnach hat Sarrazin diesen Ressentiments eine seriöse Stimme gegeben, das „Problem [aber] ist ein weit verbreiteter Ethnozentrismus in der Mitte der Gesellschaft“. Hinzu kommt eine neue Lust, auf Deutschland stolz zu sein, die oft verbunden ist mit der „Ablehnung des Fremden und Anderen“. Ahlheim untermauert seine Aussagen mit zahlreichen eigenen und herangezogenen empirischen Untersuchungen, ohne jedoch einer blinden Zahlenglauberei zu verfallen. In einem eigenen Text warnt er vor „positivistischer Empiriegläubigkeit“ und zeigt, wie politische Vorentscheidungen der Forscher das empirische Instrumentarium selbst bestimmen. In weiteren Texten werden Migration, Schlussstrichmentalität und Fremdenfeindliche Einstellungen thematisiert. Die letzten beiden Beiträge beschäftigen sich mit Fragen der pädagogischen Interventionsmöglichkeit und einer Warnung vor akzeptierender Jugendarbeit, die rechte Einstellungen nicht bekämpfen sondern integrieren möchte. Thomas Wagner und Michael Zander bilanzieren zu Beginn von „Sarrazin, die SPD und die Neue Rechte“ die Sarrazin-Debatte. Dabei gelingt es ihnen, Sarrazins Thesen besonders grundlegend zu widerlegen. Beispielsweise zeigen sie, dass in Gesellschaften mit hoher Ungleichheit erheblich mehr Menschen erkranken als in Gesellschaften mit einer niedrigeren Ungleichheit – und zwar über alle sozialen Schichten hinweg. Der These, dass es in einer Gesellschaft immer Menschen geben muss, die über andere herrschen, entgegnen sie mit historischen Beispielen von langjährig bestehenden Gesellschaften, in denen alle gemeinsam über ihre Belange entschieden. Deutlich stellen sie heraus, dass die Behauptung, Menschen wären von Natur aus unterschiedlich, der Legitimierung der gesellschaftlichen Stellung von Sarrazin und Co. dient.

Thomas Wagner und Michael Zander bilanzieren zu Beginn von „Sarrazin, die SPD und die Neue Rechte“ die Sarrazin-Debatte. Dabei gelingt es ihnen, Sarrazins Thesen besonders grundlegend zu widerlegen. Beispielsweise zeigen sie, dass in Gesellschaften mit hoher Ungleichheit erheblich mehr Menschen erkranken als in Gesellschaften mit einer niedrigeren Ungleichheit – und zwar über alle sozialen Schichten hinweg. Der These, dass es in einer Gesellschaft immer Menschen geben muss, die über andere herrschen, entgegnen sie mit historischen Beispielen von langjährig bestehenden Gesellschaften, in denen alle gemeinsam über ihre Belange entschieden. Deutlich stellen sie heraus, dass die Behauptung, Menschen wären von Natur aus unterschiedlich, der Legitimierung der gesellschaftlichen Stellung von Sarrazin und Co. dient. Volker Weiß geht in seinem Essay „Deutschlands Neue Rechte. Angriff der Elite – Von Spengler bis Sarrazin“ auf die Spurensuche nach einer „Lust an der Apokalypse“. Denn Sarrazin ist bei Weitem nicht der Erste, der den Untergang Deutschlands herannahen sieht. Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts treten immer wieder rechte Ideologen mit ähnlichen Thesen an die Öffentlichkeit. Würde man all denen Glauben schenken, hätte sich Deutschland schon mehr als einmal selbst abgeschafft. Es werden immer wieder ähnliche Symptome des Verfalls angeführt: eine irrationale Angst vor der „Masse“, Dekadenz und der Verlust der deutschen Identität. Dagegen helfe, so die rechten Theoretiker, nur eine Stärkung der Nation, die Disziplinierung der Masse, die Absonderung des „sozialen Ballasts“ und die Herausbildung einer Nationalen Elite. Besonders letzteres, die Herausbildung einer starken Elite, steht dabei eng im Zusammenhang mit einer Ideologie der Ungleichheit. Im übrigen zählen die Autoren selbst immer auch zu den von ihnen heraufbeschworenen Eliten. Volker Weiß weist nach, „dass dieses Bedürfnis nach ‚Elite‘ in direkter Tradition der republikfeindlichen Theoretiker der Weimarer Zeit steht und heute von einer ’neuen‘ Rechten befeuert wird, der an einer konservativen Revolution gelegen ist.“

Volker Weiß geht in seinem Essay „Deutschlands Neue Rechte. Angriff der Elite – Von Spengler bis Sarrazin“ auf die Spurensuche nach einer „Lust an der Apokalypse“. Denn Sarrazin ist bei Weitem nicht der Erste, der den Untergang Deutschlands herannahen sieht. Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts treten immer wieder rechte Ideologen mit ähnlichen Thesen an die Öffentlichkeit. Würde man all denen Glauben schenken, hätte sich Deutschland schon mehr als einmal selbst abgeschafft. Es werden immer wieder ähnliche Symptome des Verfalls angeführt: eine irrationale Angst vor der „Masse“, Dekadenz und der Verlust der deutschen Identität. Dagegen helfe, so die rechten Theoretiker, nur eine Stärkung der Nation, die Disziplinierung der Masse, die Absonderung des „sozialen Ballasts“ und die Herausbildung einer Nationalen Elite. Besonders letzteres, die Herausbildung einer starken Elite, steht dabei eng im Zusammenhang mit einer Ideologie der Ungleichheit. Im übrigen zählen die Autoren selbst immer auch zu den von ihnen heraufbeschworenen Eliten. Volker Weiß weist nach, „dass dieses Bedürfnis nach ‚Elite‘ in direkter Tradition der republikfeindlichen Theoretiker der Weimarer Zeit steht und heute von einer ’neuen‘ Rechten befeuert wird, der an einer konservativen Revolution gelegen ist.“ In „Anti-Sarrazin“ versucht sich Sascha Stanicic an einer Widerlegung der Thesen Sarrazins. Herausgegriffen und dargestellt werden Thesen, die Sarrazin in seinem Buch beschreibt oder die in der medialen Debatte zum Vorschein kamen. Anschließend wird ihnen argumentativ begegnet. Angefangen bei der Frage „Tabubruch oder Kampagne?“ über Fragestellungen von Migration und Integration, Islamfeindlichkeit, Arbeit, Bildung und Soziales, Genen, Intelligenz und Rassismus bis hin zur Frage „Kommt die Sarrazin-Partei?“ deckt das Buch das breite Spektrum regressiver Stellungnahmen im Rahmen der Sarrazindebatte ab. Im Anschluss steht der Versuch darzustellen, wie man Alternativen zu Sarrazin verwirklichen kann.

In „Anti-Sarrazin“ versucht sich Sascha Stanicic an einer Widerlegung der Thesen Sarrazins. Herausgegriffen und dargestellt werden Thesen, die Sarrazin in seinem Buch beschreibt oder die in der medialen Debatte zum Vorschein kamen. Anschließend wird ihnen argumentativ begegnet. Angefangen bei der Frage „Tabubruch oder Kampagne?“ über Fragestellungen von Migration und Integration, Islamfeindlichkeit, Arbeit, Bildung und Soziales, Genen, Intelligenz und Rassismus bis hin zur Frage „Kommt die Sarrazin-Partei?“ deckt das Buch das breite Spektrum regressiver Stellungnahmen im Rahmen der Sarrazindebatte ab. Im Anschluss steht der Versuch darzustellen, wie man Alternativen zu Sarrazin verwirklichen kann. Ca. 50 Menschen haben heute in Erfurt gegen die Extremismusklausel demonstriert, um ihre Solidarität mit dem

Ca. 50 Menschen haben heute in Erfurt gegen die Extremismusklausel demonstriert, um ihre Solidarität mit dem

Ohne jegliche Intervention in den penetranten Wahlkampf der letzten Wochen haben die Nichtwähler_innen bei den Bürgerleisterwahlen in Erfurt den Amtsinhaber Andreas Bausewein auf den zweiten Platz verwiesen. Gerade einmal 26% der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme dem SPD-Mann — weniger als die Hälfte als die 56%, die sich entschieden haben, sich dem Wahlgang zu verweigern. Aufgrund des undemokratischen Wahlsystems wird der Bürgermeisterposten allerdings trotzdem vom zweiten Sieger besetzt werden, statt ihn — wie es dem Wählerwillen entspricht — einfach unbesetzt zu lassen. Um die eigentlichen Wahlsieger_innen nicht weiter zu provozieren, einigten sich die Parteien darauf, wenigstens die zahllosen grinsenden Köpfe wieder aus dem Straßenbild zu entfernen.

Ohne jegliche Intervention in den penetranten Wahlkampf der letzten Wochen haben die Nichtwähler_innen bei den Bürgerleisterwahlen in Erfurt den Amtsinhaber Andreas Bausewein auf den zweiten Platz verwiesen. Gerade einmal 26% der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme dem SPD-Mann — weniger als die Hälfte als die 56%, die sich entschieden haben, sich dem Wahlgang zu verweigern. Aufgrund des undemokratischen Wahlsystems wird der Bürgermeisterposten allerdings trotzdem vom zweiten Sieger besetzt werden, statt ihn — wie es dem Wählerwillen entspricht — einfach unbesetzt zu lassen. Um die eigentlichen Wahlsieger_innen nicht weiter zu provozieren, einigten sich die Parteien darauf, wenigstens die zahllosen grinsenden Köpfe wieder aus dem Straßenbild zu entfernen. Völlig ins Wasser gefallen ist der Plan, dem Erfurter Ratsgymnasium und dem Thüringer Verfassungsschutz durch eine Ausstellung zum Thema „Feinde der Demokratie“ zu einem besseren Image zu verhelfen.

Völlig ins Wasser gefallen ist der Plan, dem Erfurter Ratsgymnasium und dem Thüringer Verfassungsschutz durch eine Ausstellung zum Thema „Feinde der Demokratie“ zu einem besseren Image zu verhelfen.

Anlässlich des 3. Jahrestages der Räumung des seit 21.04.2001 besetzen Topf und Söhne-Geländes trafen sich am Vorabend des 16.04.2012 einige Leute zu einer kleinen Aktion: Auf dem Möbel- und Tierfutter-Markt-Parkplatz, dem das besetzte Haus weichen musste, wurde sich (mit Straßenkreide) bei der Stadt Erfurt für genau diese Situation bedankt. Inhalte wie, dass man auf Gott, Staat und Mietvertrag scheißen kann und Erfurt ein autonomes Zentrum braucht, bleiben jedenfalls nach wie vor aktuell.

Anlässlich des 3. Jahrestages der Räumung des seit 21.04.2001 besetzen Topf und Söhne-Geländes trafen sich am Vorabend des 16.04.2012 einige Leute zu einer kleinen Aktion: Auf dem Möbel- und Tierfutter-Markt-Parkplatz, dem das besetzte Haus weichen musste, wurde sich (mit Straßenkreide) bei der Stadt Erfurt für genau diese Situation bedankt. Inhalte wie, dass man auf Gott, Staat und Mietvertrag scheißen kann und Erfurt ein autonomes Zentrum braucht, bleiben jedenfalls nach wie vor aktuell.

Am nächsten Montag soll ab 10 Uhr im Erfurter Ratsgymnasium die Ausstellung „Feinde der Demokratie – politischer Extremismus in Thüringen“ eröffnet werden. Veranstalter ist der Verfassungsschutz. Die SchülerInnengruppe „Kritische SchülerInnen“ erklärte dazu in einem offenen Brief, wegen mangelnder Kontroversität und der lang anhaltenden Serie von politischen Skandalen um den Verfassungsschutz Thüringen sei es unangebracht, die Ausstellung zu zeigen. Die SchülerInnen fordern, die Ausstellung abzusagen oder zumindest die Möglichkeit zu einem eigenen, kritischen Kommentar zu erhalten.

Am nächsten Montag soll ab 10 Uhr im Erfurter Ratsgymnasium die Ausstellung „Feinde der Demokratie – politischer Extremismus in Thüringen“ eröffnet werden. Veranstalter ist der Verfassungsschutz. Die SchülerInnengruppe „Kritische SchülerInnen“ erklärte dazu in einem offenen Brief, wegen mangelnder Kontroversität und der lang anhaltenden Serie von politischen Skandalen um den Verfassungsschutz Thüringen sei es unangebracht, die Ausstellung zu zeigen. Die SchülerInnen fordern, die Ausstellung abzusagen oder zumindest die Möglichkeit zu einem eigenen, kritischen Kommentar zu erhalten.

Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der wertkritischen Krisendeutung empfehlen wir das gerade beim Unrast-Verlag erschienene Buch

Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der wertkritischen Krisendeutung empfehlen wir das gerade beim Unrast-Verlag erschienene Buch